Fusion de cabinets : les clés de la réussite

Si, en janvier 2017, la fusion entre les deux cabinets indépendants Lefèvre Pelletier & Associés (LPA) et CGR Legal a fait grand bruit dans le petit monde des avocats d’affaires, c’est parce qu’elle constitue un événement inédit. De mémoire de barreau d’affaires, jamais deux entités n’étaient parvenues à réaliser une opération de cette ampleur.

Un mythe

Lorsque CGR Legal annonce en novembre 2016 sa fusion1 avec Lefèvre Pelletier & Associés (LPA), le marché comprend que ce dernier a enfin trouvé le partenaire qu’il cherchait depuis plusieurs années. La firme française aux 100 avocats et plus, répartis en France, en Europe, en Afrique et en Asie, s’associe avec un cabinet multi-niche dont la marque de fabrique est de mêler le droit public et le droit privé, et spécialiste des secteurs de l’énergie, de l’immobilier et des institutions publiques. Avant la fusion, CGR Legal comptait une trentaine d’avocats (dont dix associés). Après la fusion, la nouvelle entité en réunit 160. De quoi peser sur le marché puisqu’une quinzaine de cabinets seulement atteignent cet effectif en France. Le premier bilan est positif : le cabinet LPA-CGR a, depuis janvier 2017, ouvert un bureau en Algérie, une antenne à Singapour, recruté un associé de chez Veil Jourde, Emmanuel Tricot, pour s’installer à Bruxelles et élevé plusieurs avocats au rang d’associé. Et aucune perte majeure de partners n’est à déplorer.

Cette réussite n’est pas à la portée de tous. Une simple rétrospective des événements qui ont marqué le marché français de la prestation juridique depuis la naissance du barreau d’affaires il y a une trentaine d’années conduit immédiatement à un constat sévère : les fusions de cabinets relèvent quasiment du mythe tant leur nombre est faible (voir ci-dessous).

Les principales fusions entre deux cabinets français

Une simple histoire de cœur ?

Alors que les deals ont retrouvé leur niveau d’avant crise, les cabinets d’affaires cherchent pourtant à définir leur stratégie (lire Décideurs 100 des cabinets d’avocats d’affaires, Décideurs Juridiques juillet-août, pages 18 et suivantes). La pression sur les associés dirigeants des structures de petite et moyenne taille est palpable. Leur avenir dépend de deux paramètres : la concurrence croissante des legaltechs et l’exigence toujours plus grande des clients qui veulent plus et mieux pour moins cher. Ils doivent faire les bons choix, même si certains laissent penser que tout est une question d’opportunité : « Nous n’avions pas un besoin mais une envie », déclarait Nicolas Viguié dans nos colonnes il y a quelques mois. Celui qui a été l’un des instigateurs de la fusion de son cabinet, Viguié Schmidt & Associés, avec SLVF l’été dernier en parle comme d’un coup de foudre. Réussir à marier deux structures d’avocats : une simple histoire de cœur ? Pas vraiment. Pour le cofondateur du cabinet Bignon de Keyser, Patrick Bignon, qui a travaillé sur de nombreux projets de fusions, les particularités du marché français sont telles qu’elles constituent une forme d’obstacle. « La profession se caractérise par un fort esprit entrepreneurial, qui s’exprime particulièrement chez les avocats, analyse-t-il. Ces derniers sont différents de leurs confrères anglais par exemple, qui eux raffolent de stratégie, de process et d’alignement. » Et la crise de 2007 aurait accentué le trait puisqu’en sont issues un grand nombre de nouvelles boutiques. Pour résumer, l’indépendance serait tellement ancrée dans la culture de l’avocat français qu’il serait réfractaire à en changer, même si son avenir professionnel en dépendait. « Les incompatibilités de caractères et de culture sont fréquentes, insiste l’ancien managing partner d’Archibald Andersen et d’Andersen Legal. Souvent, en outre, pour des raisons trop personnelles, un associé s’écarte des négociations. »

La mariée est moins belle

L’histoire montre tout de même que les chiffres comptent aussi pour beaucoup. Lorsqu’au début des années 2000 les firmes anglo-saxonnes ont chacune à leur tour tapé à la porte des cabinets français les plus renommés, elles détenaient les arguments nécessaires pour les convaincre d’adopter leur marque. Leurs associés présentaient un niveau de profitabilité très supérieur à celui constaté à Paris et ils bénéficiaient bien souvent d’un réseau international utile aux dossiers multijuridictionnels. C’est ainsi que quelques enseignes anglaises et américaines renommées, à l’image d’Orrick, de Paul Hastings, de Mayer Brown ou encore de Weil Gotshal et de Dechert se sont alliées à des pointures locales (voir ci-dessous).

Les principales intégrations de cabinets français dans les réseaux internationaux.

En 2018, les choses sont un peu différentes. Toutes les grandes firmes qui voulaient s’implanter en France l’ont fait et, bien souvent, ce sont les cabinets de second rang qui souhaitent s’installer sur le marché hexagonal. En parallèle, les performances financières des structures indépendantes ont fortement progressé. C’est un peu comme si elles n’avaient plus besoin de s’adosser une marque anglaise ou américaine pour exister. Les Français ont franchi eux-mêmes les paliers, notamment celui du chiffre d’affaires par avocat qui peut dépasser le million d’euros (lire le Décideurs 100 des cabinets d’avocats d’affaires, Décideurs Juridiques juillet-août 2018, pages 18 et suivantes). En d’autres termes, la mariée est moins belle, même s’il serait étonnant que quelques cabinets prestigieux comme Kirkland & Ellis ne trouvent pas de prétendant séduisant le jour où ils auront décidé de poser leurs valises à Paris. En attendant, parions que certains avocats entrepreneurs sauront renouveler la profession et réussir une fusion remarquable. Ils pourront compter sur l’histoire pour recevoir les enseignements des succès et tirer les leçons des échecs.

Un marché français mature

Depuis une quinzaine d’années, le marché s’est stabilisé. Le classement 2018 des premiers cabinets français par chiffre d’affaires est similaire à celui publié dans nos colonnes dix ans auparavant. Excepté Salans (qui a fusionné avec Dentons en 2013, voir fig. 1) et Hirsch & Associés (qui ne communique plus sur ses performances), les trente premières places sont tenues par les mêmes cabinets, changements de dénomination mis à part. On y retrouve bien sûr Darrois Villey, De Pardieu Brocas Maffei, Lefèvre Pelletier, Capstan, Jeantet, UGGC, De Gaulle Fleurance & Associés, etc. Fidal, Gide, CMS et Bredin Prat tenaient les quatre premiers rangs il y a dix ans, c’est encore le cas aujourd’hui. Les structures les plus solides sont identifiées, elles ont assuré leur pérennité et, depuis, bâtissent chaque jour leur avenir.

Dans leur réflexion stratégique, elles envisagent fréquemment une fusion. Mais si le taux d’échec d’une telle opération entre deux sociétés commerciales est au minimum de 70 %, celui entre deux cabinets d’avocats est encore plus élevé. En général, la gestion des activités, du patrimoine, des actions et des autres biens s’avère plus facile que celle des personnalités. Or, dans un cabinet d’avocats, il n’y a pas, ou très peu, d’actifs achetés ou vendus. Une fusion s’apparente donc pour beaucoup à un mariage, c’est-à-dire à une union de personnes, la difficulté étant ici qu’il s’agit d’un engagement à plusieurs.

Une bonne entente ne suffit pas

Il existe d’ailleurs quantité de projets avortés. Plusieurs ont même été rendus publics. Gide et Veil Jourde ont discuté durant plusieurs mois en 2013 avant d’abandonner, vraisemblablement en raison de leur différence de taille qui rendait peu lisible leur offre commune. L’objectif était de renforcer l’antenne française du géant grâce à l’expertise haut de gamme en contentieux d’une boutique fondée par un ancien de la maison. Leur bonne entente n’a pas suffi. Leurs projets étaient trop éloignés. Depuis ce jour, Gide cherche chaussure à son pied, sans succès.

Autre fusion qui avait toutes ses chances d’aboutir : celle entre Bignon Lebray et Delsol, deux structures assises entre la capitale et les régions, Lille, Lyon et Aix-Marseille pour le premier, Lyon pour le second. Plus précisément, l’intégration a eu lieu en 2001 pour permettre à Delsol de s’installer à Paris mais elle n’a duré qu’un an en raison de divergences de stratégie. Sans citer plus encore de noms, il est certain que les cabinets français ayant atteint un certain effectif d’avocats – une cinquantaine – et souhaitant se développer efficacement ont cherché à grandir par fusion. Une opération beaucoup plus rapide que les recrutements externes. Certaines ont récemment abouti.

Les exemples français de réussite

C’est à partir des années 2010 que les fusions entre cabinets français ont eu lieu (voir fig. 2). « Dès 2005, je pensais que la consolidation du marché français était en marche », se souvient le conseil en stratégie Patrick Bignon, qui fonde à cette époque son cabinet de conseil Bignon de Keyser. Mais leur nombre est faible et leur taille réduite. Aucune ne crée de machine du droit forte de 200 ou 300 avocats. Personne ne le souhaite d’ailleurs. Les fusions réussies poursuivent d’autres objectifs. Par exemple, lorsqu’en 2011 Serge Wilinski se sépare de Lionel Scotto (parti fonder Scotto & Associés), il se rapproche de l’équipe de son ami Jean-Louis Lasseri pour former Marvell Avocats, un cabinet de taille capable de répondre aux besoins des grandes entreprises.

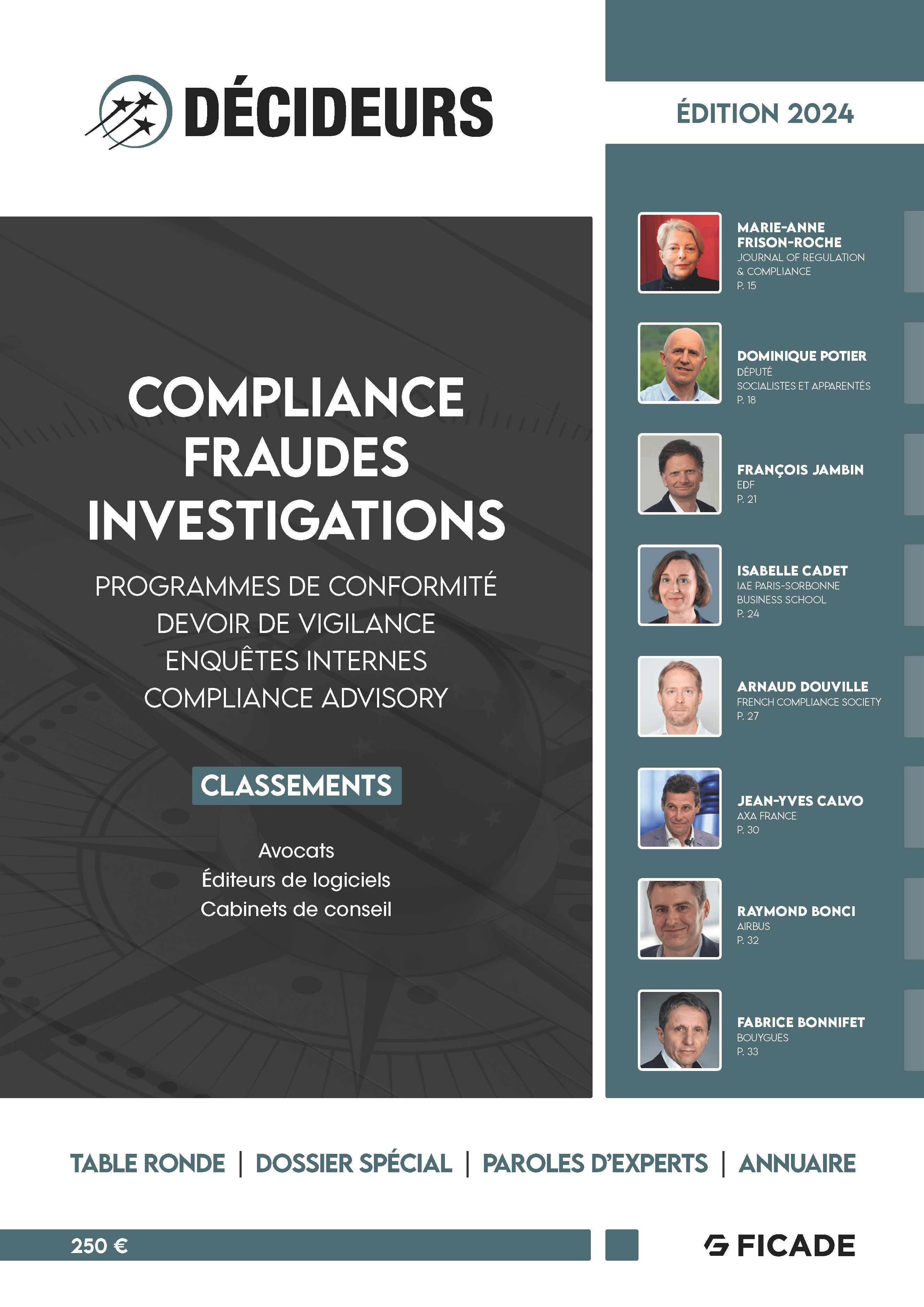

Mis à part l’union de LPA avec CGR, la seule autre opération d’ampleur qu’a connue le marché est le mariage, en juillet 2017, entre Viguié Schmidt & Associés et SLVF (voir photo ci-contre). Avec une quinzaine d’associés pour un effectif total d’une trentaine d’avocats, la nouvelle structure a comme souhait « de rester une boutique » positionnée sur les dossiers de haut de bilan, explique Yves Schmidt, non de créer un géant français du droit. D’autres projets sont en cours, mais tous bénéficient de la discrétion qui est de mise au sein du barreau d’affaires français. L’intégration de Fréget-Tasso de Panafieu à Veil Jourde est quant à elle bien avancée puisque la boutique en droit économique est déjà installée depuis plusieurs mois dans les locaux du cabinet de Jean Veil. Elle devrait être signée avant la fin 2018.

Le lièvre et la tortue

Si l’histoire des fusions de cabinets était une fable de Jean de La Fontaine, les Français seraient la tortue, les Anglo-Saxons le lièvre puisque de leurs côtés, les cabinets anglais et américains sont continuellement dans une course à la croissance. Rien que parmi les 100 premiers cabinets du Royaume-Uni, il y a eu 14 fusions en 2015, 19 en 2016, 16 en 2017 et une au premier semestre 2018, selon les données récoltées par le magazine britannique The Lawyer. On dit même que sur ce marché, tous les cabinets ont un jour, au cours de leur vie, envisagé une fusion. En conséquence, les 100 premiers cabinets anglais d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les classements d’il y a dix ans. Excepté le Magic Circle (Clifford Chance, Linklaters, Allen & Overy, Freshfields et Slaughter and May), beaucoup sont ceux qui ont réalisé des méga-fusions – Lovells avec Hogan & Hartson, Herbert Smiths avec Freehills, Eversheds avec Sutherland –, lorsque d’autres ont absorbé des cabinets locaux – Norton Rose, Dentons, Hammonds, etc. Par exemple, les rangs 12 (CMS Cameron McKenna), 23 (Nabarro) et 30 (Olswang) du classement 2008 ne seront plus qu’une seule ligne dans l’édition 2019. Cette fusion entre trois firmes déjà très bien classées individuellement crée le sixième plus grand cabinet anglais par le chiffre d’affaires, juste derrière le Magic Circle.

Le marché américain est un peu différent. Les fusions entre cabinets locaux sont légion. Trop nombreuses pour être citées, elles sont cependant répertoriées par le cabinet de conseil Altman Weil sur son site Web MergerLine : 91 regroupements ont été annoncés aux États-Unis en 2015, soit le total annuel le plus élevé enregistré depuis dix ans. Un record qui s’accompagne d’un autre : c’est l’année de la plus importante opération, celle entre les 2 600 avocats de Dentons et la firme chinoise aux 4 000 avocats, Dacheng Law Offices. La comparaison des classements 2008 et 2018 des 100 premières structures américaines révèle des chiffres d’affaires deux fois plus importants aujourd’hui qu’il y a dix ans marquant ainsi un changement notable de dimension du secteur local du droit.

Faire preuve de flair

Pour parvenir à un paysage anglo-saxon totalement renouvelé en dix ans à peine, il a fallu passer par l’abandon ou l’échec de très nombreuses fusions. L’américain Orrick a envisagé de fusionner avec Dewey, avant de se retirer à la dernière minute, sentant le péril – Dewey a été dissous notamment en raison d’une comptabilité calamiteuse. Autre cabinet ayant fait preuve de flair : DLA Piper, très intéressé par le marché canadien, qui a clôturé ses pourparlers avec Heenan Blaikie avant la fermeture de ce dernier. L’anglais Addleshaw Goddard a quant à lui multiplié les discussions avec l’allemand Luther, le londonien MMS et l’américain Hunton & Williams avant de choisir l’écossais HBJ en novembre 2016. Avant de se marier avec Bryan Cave, Berwin Leighton Paisner a rompu ses fiançailles avec Greenberg Traurig, de même qu’Allen & Overy a tenté une fusion transatlantique avec O’Melvery & Mayer. Et, en Europe, Pinsent Masons, qui cherchait à s’installer à Paris, a discuté avec son partenaire Granrut Avocats puis avec Salans avant de recruter toute une équipe de Marccus Partners pour poser sa plaque dans la capitale.

Ces exemples sont riches d’enseignement. Le premier : savoir se retirer à temps si l’échec est probable. Certaines opérations précipitées ont mené les intéressés à leur perte. L’union des deux new-yorkais Dewey Ballantine et LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae en 2007 a fait changer la nouvelle entité de dimension. Ses dirigeants, voyant grand malgré la récession, ont recruté des stars dont la rémunération s’élevait à plusieurs millions de dollars. Une folie des grandeurs qui a causé la fermeture de la firme en 2012.

La règle des 20 %

Le second enseignement : faire un audit complet de son partenaire. Principale utilité : tuer tous les conflits d’intérêts. N’en laisser subsister aucun, même de taille ridicule. L’histoire montre que certaines fusions ont échoué à la dernière minute en raison d’un minuscule conflit insoluble. Ou pire, que certaines fusions ont eu lieu et qu’elles se sont soldées par le départ d’un groupe d’associés incontournables en raison d’un conflit d’intérêts irrésoluble.

L'autre intérêt de l’audit est de se fier à la règle des 20 % qui veut que deux entités en pourparlers ne doivent pas afficher un écart de rentabilité supérieur à ce seuil. Un premier indice peut être donné par la comparaison de la rémunération de deux associés aux performances similaires. Un exercice relativement simple qui a le mérite de donner une idée des futurs écarts financiers à combler. À cela s’ajoute le fait que les cabinets français se connaissent souvent mal, les avocats avançant masqués. « Les discussions sont souvent menées par les associés dirigeants, explique Patrick Bignon. Ils ne connaissent pas vraiment l’état financier du cabinet avec lequel ils discutent. Ensuite, ils doivent impliquer leurs associés poids lourds et chacun se dévoile peu à peu. Aussi, il est possible de ne découvrir que très tardivement un écart de rentabilité trop important pour permettre une union. » Pour cet habitué des projets de rapprochement, cette disparité serait à l’origine de la majorité des échecs.

Bien sûr, la question de l’évaluation des associés, de leur rémunération et de la politique de facturation est souvent un frein à toute fusion. Pour faire tomber cet obstacle, il est important d’harmoniser certaines règles tout en conservant la culture de chacune des entités. Si l’objectif est de facturer 2 000 heures par an à un taux moyen de 700 euros et qu’un associé facture 1 600 heures par an à 1 000 euros de l’heure, il serait inopportun d’indiquer à cet associé que sa performance est en dessous du seuil fixé. Ce serait le meilleur moyen d’inviter les meilleurs à quitter le navire. C’est l’option choisie par Bryan Cave et Leighton Paisner : chacun a conservé ses particularités culturelles en matière de rémunération (lire l’interview des comanaging partners). De manière générale, les structures présentant un trop large écart entre leurs référentiels économiques (tels que la marge bénéficiaire, le chiffre d’affaires par avocat, la productivité par avocat, le capital et sa part investie, le niveau d’endettement, le recouvrement des impayés, les conditions de départ à la retraite ou les coûts de fonctionnement) ne sont pas susceptibles de coïncider.

Poser les questions difficiles

Admettre ses faiblesses, ne pas cacher ses difficultés sont des recommandations qui reviennent fréquemment dans la bouche des conseils en stratégie de cabinets d’avocats. Recommandations difficiles à appliquer pour un dirigeant qui essaye de présenter son cabinet sous le meilleur jour. Il vaut mieux pourtant tuer un projet dans l’œuf plutôt que de le laisser pourrir. D’autant plus que la découverte de problèmes dissimulés crée de la méfiance entre les deux parties, en plus de mettre le doigt sur les défaillances de l’audit. Autrement dit, il est nécessaire de régler les difficultés avant d’envisager une fusion sans quoi elles se démultiplieront. Comme un couple qui décide d’avoir un bébé pour sauver son mariage, certaines firmes se tournent vers la fusion pour tenter de résoudre leurs problèmes préexistants. Assurément une mauvaise idée.

En résumé, pour réussir une fusion, les dirigeants doivent poser les questions difficiles, mener un processus d’évaluation rigoureux de leur potentiel partenaire et prendre les décisions qui s’imposent. Comme Jean-Pierre Martel l’a fait avec Orrick, Dominique Borde avec Paul Hastings, Jean-Philippe Lambert avec Mayer Brown ou encore Alain Decombe avec Dechert. Ce sont d’ailleurs des références en la matière.

Les fusions d’avocats les plus abouties sont celles qui combinent deux structures partageant la même vision et une culture commune sur le plan financier ou non : politique du temps non facturable, pro bono, diversité et parité, méthode de communication entre les associés et avec l’ensemble du cabinet, etc. Si ce n’est pas le cas, la fusion sera condamnée.

Remettre un problème à plus tard, une fois la fusion réalisée, comporte un risque. Par exemple : la gouvernance. Nommer des coresponsables partout où la firme n’aurait besoin que d’un seul manager n’est pas une solution pérenne si elle est guidée par le souci d’éviter la discorde. Si un problème ne peut pas être réglé avant la fusion, il ne pourra pas disparaître ou se régler de lui-même, sauf à retourner à la table des négociations.

La fusion n’est pas une fin en soi

Pour se donner toutes les chances de réussir, l’essentiel est de se replonger dans la stratégie. Quel est l’objectif poursuivi par les deux entités qui envisagent de s’unir ? Les raisons qui poussent deux cabinets à se marier sont aussi variables que le nombre de structures sur le marché, mais, schématiquement, les principales sont les suivantes : le désir de se développer – par la diversification des activités –, la densification de certains services ou, géographiquement, la mutualisation des fonctions support, la réduction des coûts de fonctionnement ou tout simplement l’envie de rester à flot ou d’offrir des perspectives d’évolution à ses avocats.

Par exemple, lorsque deux cabinets de second rang décident de s’unir pour former un géant, cela peut s’avérer être un bon calcul. Ainsi, en réunissant deux firmes de second rang, la fusion entre Clifford Turner et Coward Chance a participé à la constitution du groupe restreint des géants anglais, le Magic Cicle (voir fig. 3). De son côté, la firme régionale Pinsent Masons a réussi, par accumulation d’intégrations de cabinets, à devenir une firme globale en Angleterre, notamment depuis son mariage avec Biddle & Co en 2001 grâce à qui elle est arrivée à La City. CMS, Olswang et Nabarro sont en train de poursuivre le même objectif. Malgré la difficulté à intégrer autant d’avocats en aussi peu de temps, le jeu en vaut la chandelle.

À leur échelle, les cabinets français ont eux aussi perçu l’intérêt de réaliser une fusion pour augmenter leur couverture. La dernière opération en date concerne une structure parisienne fondée en 2011, Archipel Avocats, dont le nom symbolise à lui tout seul la stratégie de ses fondateurs. En commençant par la Suisse où il s’est installé en 2015, le cabinet est déjà parvenu à intégrer l’équipe de Vecchio Avocats au cours de l’été.

« Changer de modèle »

L’opération a encore plus de portée lorsqu’elle poursuit l’objectif d’abandonner l’identité des deux parties afin de construire un nouveau modèle. LPA et CGR l’ont compris. Leur union était motivée par le souhait de faire évoluer leur métier, de trouver de nouveaux débouchés pour les jeunes avocats et de faire grandir un cabinet entrepreneurial. Il est important de rappeler que la fusion ne créera pas de valeur en soi : la simple combinaison structurelle de deux cabinets ne produit rien, voire pèse sur la structure et limite sa croissance, ce qui ne favorise pas la définition d’une stratégie d’évolution. C’est la raison pour laquelle il faut se demander, en amont de la fusion, quelle sera l’activité des deux cabinets réunis. De la même manière, fusionner en raison de méthodes de travail identiques ne constitue pas une raison suffisante. Il faut au contraire imaginer ensemble une nouvelle façon d’exercer la profession d’avocat. La fusion offre une magnifique opportunité de se renouveler rapidement. « Le bon moyen de réaliser une fusion en France est de travailler ensemble sur le projet du cabinet après rapprochement et d'en profiter pour changer de modèle, insiste Patrick Bignon. Donc sortir du cadre traditionnel pour mieux répondre à deux aux nouveaux besoins des clients et créer ainsi quelque chose de nouveau et d'attractif dans le marché. » L’ensemble des secteurs économiques sont en pleine mutation, intégrant le paramètre digital dans leur avenir. Les avocats n’échappent pas à cette tendance.

Une mise à nu

Bien sûr, en cas d’échec, il faudra gérer la réputation des cabinets concernés si les discussions ont été rendues publiques. Les fiancés se sont mis à nu dans un audit. C’est la raison pour laquelle il est indispensable d’inclure dans les éléments de pourparlers des clauses de non-débauchage et de confidentialité. De quoi éviter le cherry-picking (profiter d’une période de pourparlers pour approfondir sa relation avec un associé et lui proposer ensuite de changer de maison) et la divulgation de l’état financier du cabinet, même si les bruits et les rumeurs seront difficilement maîtrisables. Le mieux est alors de communiquer sur les raisons de l’abandon du projet, d’autant plus qu’elles peuvent être très objectives comme une incompatibilité entre les parties.

Derrière les conséquences négatives d’une fusion ratée se cachent les bénéfices que l’on peut en tirer. Comme une maison qui se vendra mieux si elle a été rénovée, un cabinet est plus attractif sur le marché une fois ses failles identifiées et sa stratégie renouvelée.

1 Si les deux structures insistent alors pour parler de « fusion » et non d’« absorption », la différence de taille entre les deux cabinets caractérise plutôt une absorption.